(中央社記者陳容琛台北30日電)中職味全龍將在5月31日起在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日,其中輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳將在6月1日現身開球,成為中職史上身價最高的開球嘉賓。

本季第2度進軍大巨蛋的龍隊,將在5月31日至6月2日主場賽事推出「龍星大樂」主題日,目前3場比賽的預售票已經逼近5萬張,加上開幕週共有4萬8776名觀眾進場,目標挑戰率先達成在大巨蛋主場累積達10萬進場人次裏程碑。

其中,輝達執行長黃仁勳將在6月1日現身開球,成為中職史上身價最高的開球嘉賓,黃仁勳是受工業電腦大廠研華的活動邀請。龍隊球團接受中央社採訪時證實積極安排他擔任開球嘉賓,「味全龍隊除表達熱烈歡迎外,目前也積極安排相關事宜中。」

「龍星大樂」主題日主打由龍隊球員展現難得一見的歌唱表演,今年更推出歷屆最盛大演出陣容,包含拿莫.伊漾、董秉軒、張政禹、吉力吉撈.鞏冠、呂詠臻、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘等人氣球員,都將於6月2日賽後登場演唱。

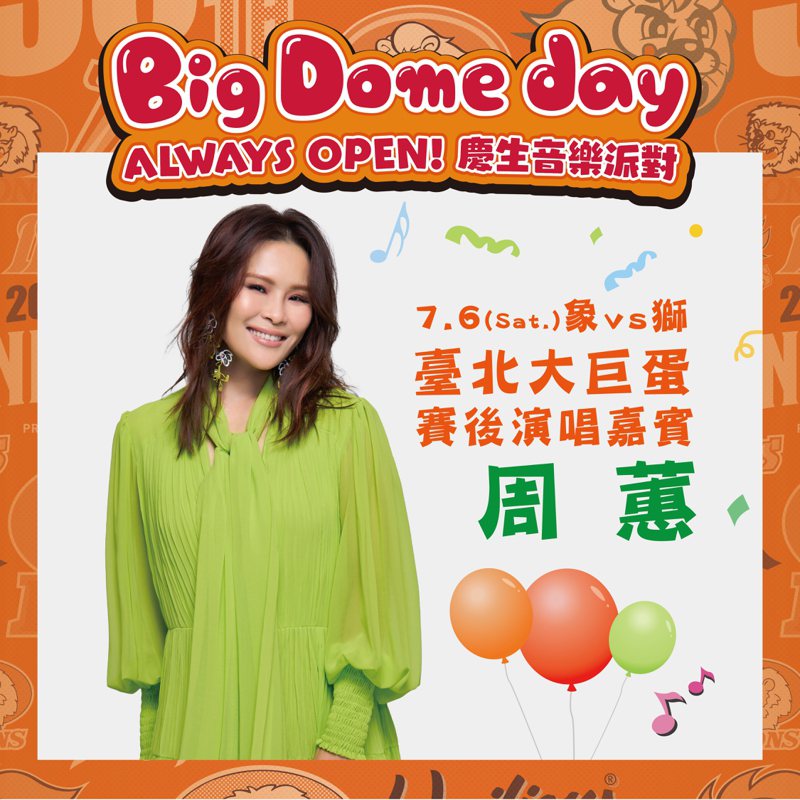

至於主題日表演嘉賓,5月31日由聲林之王「蓋兒」與金曲最佳台語男歌手蕭煌奇領銜開唱,6月1日則邀請到實力派歌姬戴愛玲和金曲歌後魏如萱接力登場,6月2日則由龍隊球員董秉軒的哥哥柏霖和拿莫.伊漾的姊姊舞思愛帶來壓軸演唱。(編輯:陳政偉)1130530

標題:黃仁勳6/1為龍隊開球 中職史上身價最高開球嘉賓

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。