中華職業大聯盟樂天桃猿隊明天起在主場與富邦悍將隊2連戰,派目前吞3敗的本土投手先發,力拚個人本季首勝;龍隊洋投伍鐸明天先發對兄弟,挑戰個人生涯70勝。

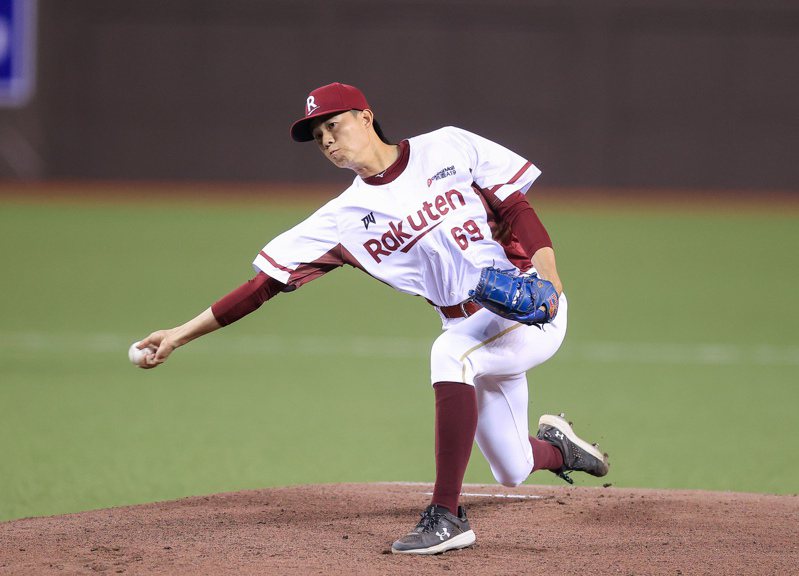

去年球季拿下9勝的黃子鵬與中信兄弟隊投手鄭浩均並列去年最多勝本土投手,今年開季前3場先發苦吞3連敗。

黃子鵬12日本季首度對悍將先發,投7局被敲7支安打,被高國麟敲出全壘打,總計失掉5分責失分、吞下敗投,前一場先發是21日對味全龍隊先發投5.2局失掉4分(3分責失分)吞敗。

桃猿開季「流浪」主場1個月後終於回主場桃園棒球場比賽,26日因雨延賽,27日、28日主場賽事都拿下勝利,近期戰績3連勝。

悍將明天派洋投羅戈(Nivaldo Apolinar RodriguezGranagillo)先發,羅戈目前本季4場先發戰績3勝1敗,防禦率2.25、成績不錯,12日交手桃猿先發投5局飆出10次三振,失掉2分責失分、奪下勝投。

龍隊明天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊,伍鐸(Bryan Woodall)開季前3場先發拿下3連勝,23日挑戰個人中職生涯70勝裏程碑沒能如願,明天續拚紀錄。

兄弟明天派本土投手魏碩成先發,魏碩成截至目前本季3場先發戰績1勝1敗,13日對戰龍隊雖投5.2局失掉3分責失分吞敗,但前一場對台鋼雄鷹隊投7局無失分、表現亮眼。

雄鷹明天在澄清湖棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽,兩隊都派本土投手先發,由雄鷹江承諺與獅隊古林睿煬同場競技。

標題:中職/黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅爲傳播更多信息之目的,如有侵權行爲,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。